东南亚研究丨商业银行出海区位选择文献综述——兼论当易游娱乐城- YY易游体育官方网站- 体育APP前中资银行出海的区位选择要素

易游体育,易游体育官网,易游体育平台,YY易游,YY易游体育官网,易游体育网址,易游体育入口,易游体育注册,易游体育下载,易游体育app,易游体育app下载,易游app,易游官方网站,易游娱乐从境内外的此前研究来看,银行的出海动因从理论上看包括客户跟随理论、比较优势理论等。具体来看,客户跟随理论指的是银行寻求国际化扩张的主要目的是服务母国的客户企业货物贸易或境外投资的跨国扩张,从而避免失去母国的重要企业客户;比较优势理论主要指的是,相较于东道国银行,某银行在展业能力、风控能力、科技能力等多方面拥有优势,故而该银行进行出海。

境内外学者对商业银行出海区位选择的研究呈现出诸多共性。大量研究表明,商业银行母国与东道国的双边贸易、母国对东道国的直接投资、东道国的经济状况、市场机会、政治风险、金融监管和税收政策、金融业发展水平、两国的物理和文化距离、头部银行的出海区位选择等因素都会对区位选择产生重要影响。此外,我国商业银行的出海区位选择还受人民币国际化、“一带一路”倡议影响。

从总体上来看,尽管“对等关税”在短期内会对境内直接对美出口的企业造成打击,但从长期来看,中资企业出海需求将长期存在,中资银行拓展出海设点、拓展国际结算等国际业务仍有较好的前景。我们认为,中资银行在搭建出海区位选择框架时,可将相关影响因素根据优先级和重要性划分为决定性因素、战略性因素和参考性因素三大类,并纳入“对等关税”对区位选择的影响。

第一,是决定性因素,指的是对银行是否选择该区域设点展业具有“一票否决权”的因素。结合当前的国际形势,建议将“东道国的政治风险”作为唯一的决定性因素。基于“对等关税”政策,建议在选择“母国与东道国的双边政治关系”要素的基础上,额外将“东道国对华与对美贸易依存度的差异”、“东道国对‘对等关税’的回应态度”两项指标纳入政治风险的衡量因素。

第二,是战略性因素,指的是将影响银行出海设点、展业的关键因素,应在银行出海区位选择中赋予较高权重。建议将“我国与东道国的双边贸易”和“我国对东道国的直接投资”作为战略性因素。

第三,是参考性因素,指的是其他影响银行出海区位选择的因素,银行可结合自身战略禀赋和关注点灵活赋予权重。参考性因素包括东道国的经济状况、市场机会、金融监管和税收政策、金融业发展水平、与我国的地理和文化距离、是否属于“一带一路”倡议沿线经济体等。

值得注意的是,当下“百年未有之大变局”加速演进,银行经营所处的外部环境瞬息万变,中资银行应建立动态调整机制,适时优化出海区位选择的考量因素、权重及衡量指标,并结合定性判断对结果进行调整,以确保区位选择的科学性与合理性。

在境内银行业竞争加剧的环境下,近年来越来越多的境内银行将国际化作为了未来重要的发展方向。本报告希望通过对银行出海动因和区位选择相关的理论研究进行综述梳理,从而了解影响商业银行,尤其是中资商业银行出海区位选择时需要考虑的重要因素,进而为境内银行机构出海选择分支机构设点区域提供参考。在后续的研究中,我们将探索进一步梳理各项因素的具体量化指标,并结合数据可得性,尝试搭建可行的银行出海区域选择方法。

对商业银行出海动因(Why)的研究是分析商业银行出海区位选择(Where)的基础,因为不同的动因决定了商业银行会走向哪里,两者本质上是同一决策链上的两个环节。与商业银行出海动因相关的理论研究众多,其中具有代表性的理论包括客户跟随理论(Client-following Theory)、比较优势理论(Comparative Advantage Theory)等。

客户跟随理论(Client-following Theory)由Brimmer和Dahl(1975)提出,两名学者发现美国商业银行寻求国际化扩张的主要目的是服务美国的跨国企业,这些跨国企业在全球范围内进行业务和网点扩张,继而衍生出一系列跨境金融服务需求,美国境内的商业银行为了跟随客户出海而走向世界。Grubel(1997)在此基础上进一步提出“防御性反应假说(Defensive Reaction Hypothesis)”,该假说认为商业银行的海外扩张是为了避免失去国内重要的企业客户。

在后续的理论发展中,客户跟随理论进一步演化为“贸易引导论”和“投资引导论”两大分支。贸易引导论指出,商业银行的国际化扩张主要是为了服务客户的国际贸易活动;而投资引导论则指出,商业银行的国际化扩张主要是为了服务客户的对外直接投资(FDI)。这两项理论决定了商业银行国际化战略的目标客户和其向目标客户所提供的服务类型,继而影响商业银行出海区位选择,即“银行跟随哪类客户去往什么地方”。

英国经济学家Dunning于1977年提出国际生产折衷理论(Eclectic Paradigm),用于解释企业国际化的动因。该理论认为,企业须同时具备所有权优势(Ownership Advantage)、区位优势(Location Advantage)和内部化优势(Internalization Advantage)3种优势,才会选择进行对外直接投资。所有权优势指东道国企业没有,而企业所拥有的可以使其在东道国市场中竞争的独特优势;区位优势指东道国具有吸引外国企业投资的特定优势;内部化优势指相较于借助境外代理商拓展海外业务,企业自主进行跨国经营能够更好地控制资源、保护专有技术、减少信息不对称性。

Aliber(1984)进一步在金融领域运用了国际生产折衷理论来解释商业银行的跨国经营动因,其指出商业银行的国际化扩张是因为它们具备比较优势(Comparative Advantage)。这种比较优势主要体现在所有权优势和区位优势上。其中,所有权优势指商业银行相较于东道国本地银行存在的比较优势,包括更专业的客户服务能力、风险管理能力、科技能力、更低的资金成本、更优的品牌声誉、规模经济、与跨国公司紧密的客户关系、在特定领域的专业知识等(Nigh et al.,1986;Tschoegl,1987)。区位优势指的是,对于银行而言,东道国相较于母国市场存在的比较优势,可以体现在市场规模及增长潜力、劳动力成本、金融基础设施、法律法规、金融开放程度、税收优惠政策、政治稳定性等维度。基于银行设点东道国和银行母国两地市场的差异,银行可以探索潜在的套利机会(Nigh et al.,1986;Goldberg & Grosse,1994)。

根据比较优势理论,基于在不同领域所具备的比较优势,银行所选择的出海区域也将存在差异。若银行拥有所有权优势,那么银行将倾向于选择能够充分发挥自身专长的地区(如新兴市场);若银行拥有区位优势,那么银行将倾向于选择有利于自身追寻利润和发展的市场。

Dunning & Archer(1987)在前人的基础上进一步扩展了国际生产折衷理论,将跨国企业对外直接投资的动因归结为四类:一是市场机会驱动(Market-seeking),即企业出海设点主要看重东道国的潜在市场机会,这种市场机会可能来自庞大的人口基数、高速增长的经济、落后的金融服务等。二是资源驱动(Resource-seeking),即企业出海主要看重东道国可以为己所用的丰富人力、技术、资金、基础设施等资源。三是效率驱动(Efficiency-seeking),即企业进行对外直接投资是为了发挥规模效应、提升效率。在这种动因下,企业会考虑母国和东道国之间的地理、文化、货币等差异。四是战略驱动(Strategically motivated),即企业为了追随市场领导者(基于博弈论)或抓住先发优势开展对外直接投资。因此,在这种动因下,企业会效仿头部企业进行区域和模式布局(Knickerbocker,1973)。

其他理论研究认为商业银行出海动因还包括风险分散、母国经营情况不佳等。Aggarwal & Durnford(1989)、Berger & de Young(2001)指出,由于不同国家的经济周期和市场环境存在一定差异,商业银行可以通过在多个经济体经营来分散收入来源,改善风险回报情况。Mlachila et al.(2014)在研究非洲银行的跨境扩张动因时发现,非洲银行的出海驱动因素分为“拉(Pull Factors)”和“推(Push Factors)”两类,其中,“拉”既包括东道国的潜在发展机会,也包括企业客户的出海需求(分别对应区位优势理论和客户跟随理论);“推”则指的是由于监管趋严、利率下行、市场饱和、增量有限、竞争激烈、风险环境恶化等母国经营环境的变化,银行不得不进行出海求生的情况。Peek & Rosengren(2000)、Guille ́n & Tschoegl(2000)的研究同样支持母国经营环境恶化对当地银行出海的推动作用。

基于银行不同的出海动因,银行在出海过程中所最终选择的展业区域也将存在较大的差异。例如,采取跟随策略的银行会倾向于效仿头部银行的区位选择以及进入策略,以降低试错成本。以风险分散为目的进行出海的银行,会倾向于选择经营环境稳定或可提供差异化收入来源的经济体。由于母国经营环境不佳而不得不出海的银行,则倾向于选择业务增长潜力大、市场机会多的经济体。

境外学者对银行出海的区位选择研究起步较早,提及的影响因素涉及面较广。根据商业银行出海动因的主流理论研究,商业银行出海区位选择会受到母国与东道国的双边关系、东道国的经营环境、两国的距离等多种因素影响。

母国与东道国的双边贸易对商业银行出海区位选择的影响,对应的是上文客户跟随理论中的“贸易引导论”。根据“贸易引导论”,商业银行出海是为了配合客户国际贸易的顺利开展,因此在出海区位选择上会选择与母国双边贸易体量大、往来活跃的经济体。

关于该假说的实证研究众多,且研究大多以单一国家的外资银行为样本展开,并往往会与“投资引导论”的论证同步进行。现有研究大多支持“贸易引导论”的论点,但也有部分学者认为双边贸易关系并非影响商业银行区位选择的核心因素。

Groess & Goldberg(1991)等学者以美国为东道国,通过实证数据,研究分析了外资银行在美国设立分支机构的动因,结果发现:外资银行在美国的资产规模和分支机构数据,与其母国和美国的双边贸易总额、母国对美国的直接投资额等指标呈显著正相关。Fisher & Molyneux(1996)、Hondroyiannis & Papapetrou(1995)、Buch(2000)、Magri et al.(2005)采用同样的方法,分别以英国、希腊、德国、意大利为东道国,对外资银行进入这些国家的动因进行分析,结果证明:两国双边贸易关系、经济一体化程度是吸引外资银行进入的主要因素,进一步有效支持了贸易引导论。部分学者尝试对“投资引导论”背后的经济学原因进行解释,其认为,存量客户关系和对客户的深入了解有助于银行降低海外获客成本和经营风险。因此,通过跟随存量客户出海有助于银行利用最少的资源获得市场份额(Petrou,2007;Molyneux et al.,2013)。

不过,Yamori(1998)通过研究日本银行出海区位选择发现,虽然日本银行的海外机构主要分布在日本企业集中的国家,这与客户跟随假说相符,但在一些日本企业分布较少的国家,日本银行也在努力抢占市场份额,这说明了客户跟随并非是日本银行国际化战略的唯一动因,日本银行会根据自身发展诉求综合选定目标市场。

母国对东道国的直接投资对商业银行出海区位选择的影响,对应的是客户跟随理论中的“投资引导论”。根据“投资引导论”,商业银行出海是为了配合客户对外直接投资的顺利开展,因此在出海区位选择上会选择母国对外直接投资量大的经济体。

境外现有研究大多支持“投资引导论”的存在。不过,也有部分学者认为,商业银行的出海可能先于非金融企业的对外直接投资。同时,亦有部分学者认为,非金融部门的对外直接投资与商业银行出海关联度较小。

具体来看,支持这一理论的研究,主要有以下观点:在对发达经济体的研究中,Goldberg&Saunders(1981)、Hultman&McGee(1989)等学者发现,外资银行在美国设立分支机构的动因包括美元贬值、美国本地银行股票的市盈率下降、母国对美国的直接投资增加、两国存贷款利差存在差异等。在对新兴经济体的研究中,Sabi(1988)对美国的银行进入发展中经济体的动因进行研究,发现美国对这些经济体的直接投资是驱使美国银行业机构进入相关经济体设点的重要因素,验证了“投资引导论”在发展中经济体的适用性。Wezel(2004)采用类似的方法,对德国的银行进入东欧、中欧、拉丁美洲以及亚洲部分新兴市场的动因进行研究,发现德国非银行业的FDI对银行业的FDI存在强大的拉动效应。Kim(2010)、Massand & Gopalakrishna(2017)发现,“投资引导论”对外资银行进入印度同样成立。

但与此同时,也有部分学者认为“投资引导论”的假说过于严格。Sethet al.(1998)指出,在美国市场中,来自多个经济体的外资银行不以向其母国的跨国企业发放贷款为主业,这与银行“跟随客户”的出海动因矛盾。Ruhr & Ryan(2005)运用1970—2000年日本对18个欧洲国家所有行业的FDI数据检验了“投资引导论”。结果发现,最初,工业FDI吸引了银行业的FDI,随后银行业的FDI又吸引了工业FDI的进一步提升,工业FDI与银行业FDI之间呈现相辅相成的关系。Miller & Parkhe(1998)、Clarkeet al.(2003)、Molyneuxet al.(2013)等的研究则提出,若在新兴经济体设点展业,则外资银行将获得比母国更大的潜在盈利和发展机会,因此相较于跟随客户,当地的盈利机会更是外资银行进入新兴市场的主要因素。

东道国的经济状况对商业银行出海区位选择的影响,对应的是市场机会驱动和风险分散两类出海动因,因为上述因素会从潜在市场机会和经营风险两大维度影响商业银行的出海区位选择。

大量境外研究指出,从增速来看,东道国相对较高的经济增长水平会吸引外资银行进入。不过,从体量来看,若东道国的经济体量较大,也并不意味着其对外资银行的吸引力会更高。因为较大的经济体量既意味着更低的经营风险,也意味着更激烈的存量竞争,更有限的市场空间。

Focarelli & Pozzolo(2000)以经合组织(OECD)28个经济体内的近2500家外资银行作为样本,分析影响这些银行出海区位选择的因素。结果表明,外资银行更倾向于跨境进入预期经济增长率高、人均GDP低、通货膨胀率低的经济体。出现这一情况的主要原因是,基于商业目的,银行认为具备上述条件的经济体往往具有更好的银行业发展前景。这两名学者于2005年采用相同的方法对更新后的样本数据再次进行研究(Focarelli & Pozzolo,2005)。结果显示,若东道国预期经济高增长,而当地银行效率较低,则将有效吸引外资银行进入这一市场。Cho(1986)、Farabullini和Ferri(2004)等人的研究同样证实了“预期经济增长率对外资银行具有吸引力”这一结论。

Hryckiewicz & Kowalewski(2010)研究了新兴经济体经济增长情况是否会对外资银行选择进入产生影响。结果表明,在经济增速较慢的地区,该国的银行会倾向于进入经济增长水平较高的新兴市场。但这些银行出于风险考虑往往只会选择进入经济相对较发达(即人均GDP高)的新兴市场。这一结论与Focarelli & Pozzolo(2005)的研究结果相类似,其研究同样支持东道国经济增速与外资银行是否选择进入呈现正相关关系,也认为较低的经济体量(人均GDP低)意味着更高的经营风险,这会为外资银行进入这一市场带来更多顾虑。在此基础上,其研究进一步指出,外资银行的这一顾虑将在全球经济衰退期内更加明显。

东道国的市场机会对商业银行出海区位选择的影响,对应的是比较优势理论和市场机会驱动的出海动因。学者通常会从东道国的经营状况、市场规模、银行业盈利机会、银行业竞争格局等维度来衡量市场机会。

围绕这一驱动因素进行的境外研究数量众多,且结论相对统一,大多数研究都指出,东道国的经济预期增速高、市场规模大、盈利机会多、银行业竞争小等因素都会对于外资银行进入有正向作用。

在市场规模方面,大量研究将银行业存款、贷款、总资产规模,以及该经济体的国内贸易量、人均可支配收入、客户数量等指标作为东道国市场规模的衡量标准。Goldberg & Johnson(1990)认为,东道国的存款规模是吸引美国银行海外扩张的因素之一。Sabi(1988 & 1996)指出,大型跨国银行在某个发展中经济体设立的分支机构数量与该经济体的银行业贷款规模和国内贸易量显著正相关。Goldberg & Grosse(1994)使用东道国的银行业总资产规模来衡量市场规模,经过研究发现,若某经济体拥有较大的市场规模(更高的银行业总资产规模),那么该经济体对外资银行设点将更具有吸引力。Lehnr(2009)则使用东道国的借款人(Borrowers)数量来衡量市场规模,其发现对于市场规模越大(借款人越多)的经济体,外国银行往往更倾向于选择对外直接投资(设立附属机构)而不是跨境贷款的方式展业。

在盈利机会方面,Dopico和Wilcox(2002)使用东道国银行业的整体利润水平和规模增长潜力来衡量外资银行在东道国的市场机会。其研究指出,银行业利润更高且银行业资产规模占GDP比重较小的经济体,对外资银行更有吸引力。Clarkeet al.(2003)指出,新兴市场中较大的人口基数带来了更多的金融服务需求,能够更有效地吸引外资银行进入。Buch(2000)、Kraft(2004)、Magri et al.(2005)、Hryckiewicz & Kowalewski(2010)、Massand(2019)等学者提出,由于世界各国经济发展水平、货币政策等多方面差异,各国之间存在一定的存贷款利差差异,这种差异驱动商业银行对外进行直接投资,高利差环境的经济体对外资银行具有较高吸引力。

在竞争格局方面,Nikiel & Opiel(2002)指出,在以国有银行为主导的新兴市场中,银行部门的服务效率较低,来自发达国家的跨国银行若在这些经济体设点,则将具有较强的竞争优势。Molyneux et al.(2013)提出了相似的观点,他们认为,发展中经济体银行业缺乏竞争、存量银行服务效率低等因素都会为外资银行带来盈利机会。

东道国的政治风险对商业银行出海区位选择的影响,对应的是比较优势理论和风险分散的出海动因。

境外大量研究指出,东道国政府的清廉度、法治环境、政策连续性、母国与东道国的双边政治关系等因素都会显著影响外资银行的区位选择,因为上述因素会直接影响外资银行的经营风险。

Papaioannaou(2005 & 2009)在分析跨国银行FDI数据时发现,跨国银行倾向于进入政府机构廉洁、法律体系质量高、银行体系受政府控制较弱的国家,部分发展中国家和欠发达经济体对外资银行缺乏吸引力的关键因素包括了政治体系的落后和政府腐败的存在。

此外,Buch(2003)、Lehner & Schnitzer(2008)等研究指出,东道国的法律环境在一定程度上会影响当地金融市场的透明度,法律环境不完善的经济体信息不对称性较高,而信息壁垒的存在会阻碍外资银行进入。Korzeb et al.(2023)研究了2007—2021年间欧盟成员国的银行业外资投资情况并发现,东道国若拥有更高的主权信用评级,那么境外银行对该经济体的外商投资就将增加,这或许是由于更高的主权信用评级能够代表更好的金融稳定性。

不过,也有部分学者认为,在一些国家,法律体系对外资银行跨境展业的区位选择影响力较小。Barth et al.(2001)通过对跨国银行在91个东道国中的资产规模分布研究发现,在法治体系完善但金融业欠发达的国家,跨国银行持有的资产最多;在法治体系落后且金融业欠发达的国家,跨国银行持有的资产最少;在金融业发达的国家,法治体系对跨国银行资产分布的影响较小。Claessens & Van Horen(2007)发现,发展中国家无需拥有高质量的制度环境(High institutional quality)就能吸引外资银行进入,这是因为外资银行可能会为了市场机会忽视当地制度环境。

关于两国双边政治关系对银行出海区位选择影响的研究较少,现有研究主要围绕双边政治关系对国家或企业FDI的影响展开。Cuervo-Cazurra et al.(2007)、Desbordes(2010)、Li & Vashchilko(2010)等学者指出,母国与东道国发生双边政治冲突时,跨国企业可能成为被报复的对象,面临税率提升、没收资产、消费者等风险。因此,跨国企业倾向于选择与母国关系紧密,且双边政治关系友好和稳定的东道国。

东道国的金融监管和税收政策对商业银行出海区位选择的影响,对应的是比较优势理论。

境外相关研究大多指出,如果东道国金融业的对外开放程度越高、对金融活动的监管程度相对越宽松、税率越优惠,那么其对外资银行的吸引力将会越大。

Brimmer & Dahl(1975)最早提出,美国银行业国际化扩张的动因是利用不同国家的监管差异挖掘获利机会。后续大量研究也证明,外资银行倾向于进入对外资银行开放程度较高,以及对银行活动监管限制较少的经济体,以降低市场进入和经营成本(Goldberg & Grosse,1994;Focarelli&Pozzolo,2000;Clarke et al.,2003;Claessens&Van Horen,2008;Temesvary,2014)。Belaounia et al.(2016)解释到,东道国对外资银行的开放程度和监管严格程度对商业银行出海区位选择的影响是显而易见的,这是因为银行业本质上就是一个受到高度监管的行业。

然而,也有少部分研究指出东道国金融监管的严格程度对外资银行的区位选择没有影响。例如,Cerutti et al.(2007)发现,东道国的银行业监管严格程度对来自拉丁美洲和东欧国家的银行是否选择进入其他国家没有显著影响。Tsai et al.(2011)则指出,我国内地对银行业的监管只会影响外资银行的进入模式选择(设立分行还是子行),而并不会影响其是否进入的决策,这或许是因为这些银行更看重我国内地市场的潜在盈利机会。

关于税收对银行进入影响的研究结论则相对更为统一,大量研究认为,东道国的低税率水平会进一步吸引外资银行进入(Miller&Parkhe,1998;Claessens et al.,2000&2001),而高税率水平会阻碍外资银行进入或驱使外资银行以分行模式进入。因为分行模式下,商业银行可通过内部转移利润等方式规避高税率(Miller&Parkhe,1998;Claessens et al.,2000;Clarke et al.,2003;Cerutti et al.,2007)。

东道国的金融业发展水平对商业银行出海区位选择的影响,对应的是比较优势理论,以及资源驱动和效率驱动两大出海动因。

境外相关研究得出的结论差异较大,部分学者认为,发达的金融体系能够提升外资银行进入后的经营效率,同时降低外资银行进入后的融资成本和经营风险,因此会提升外资银行进入的吸引力。不过,也有部分学者认为,发达的金融体系意味着更激烈的市场竞争,这将导致相关经济体对外资银行的吸引力较弱。

Davis(1992)、Brealey&Kaplanis(1996)、Focarelli&Pozzolo(2001)、Buch(2002)等的研究指出,发达的国际金融中心具有产业聚集效应,能够为银行提供更多的创新、人才、业务机会,完善的金融基础设施和活跃的同业市场亦可在一定程度上提升银行的经营效率、降低融资成本。因此,一般而言,发达的国际金融中心对外资银行有更高的吸引力。

但Berger(1995)认为,跨国银行会为了追随客户进入各类市场,而非仅限于发达的金融中心。Hryckiewicz & Kowalewski(2008)则认为,跨国银行更容易被金融体系成熟度较低的东道国吸引,因为这些国家的潜在市场空间较大。

母国与东道国的距离对商业银行出海区位选择的影响,对应的是比较优势理论和效率驱动的出海动因。学者通常用母国与东道国的地理距离和文化距离衡量该因素,其中,地理距离指母国与东道国的物理距离,文化距离包括两国的宗教信仰、语言、生活习惯、人种等差异。

境外大量研究指出,跨国银行更愿意选择在地理和文化上与母国更接近的市场,这是因为地理和文化距离会增加外资银行的信息成本和适应成本。

境内学者对于商业银行出海区位选择的研究则集中于我国加入WTO、金融业市场对外开放之后,相关研究主要从外资银行“引进来”和中资银行“走出去”两个维度展开。

2006年底,我国取消对外资银行在境内经营的所有非审慎性限制,对外资银行全面开放人民币业务。自此,外资银行进入境内市场的步伐加快(张红军,2009)。关于外资银行选择进入境内金融市场的动因研究也在该阶段如雨后春笋般涌出,并在近十年来随着外资银行进入步伐的放缓明显减少。

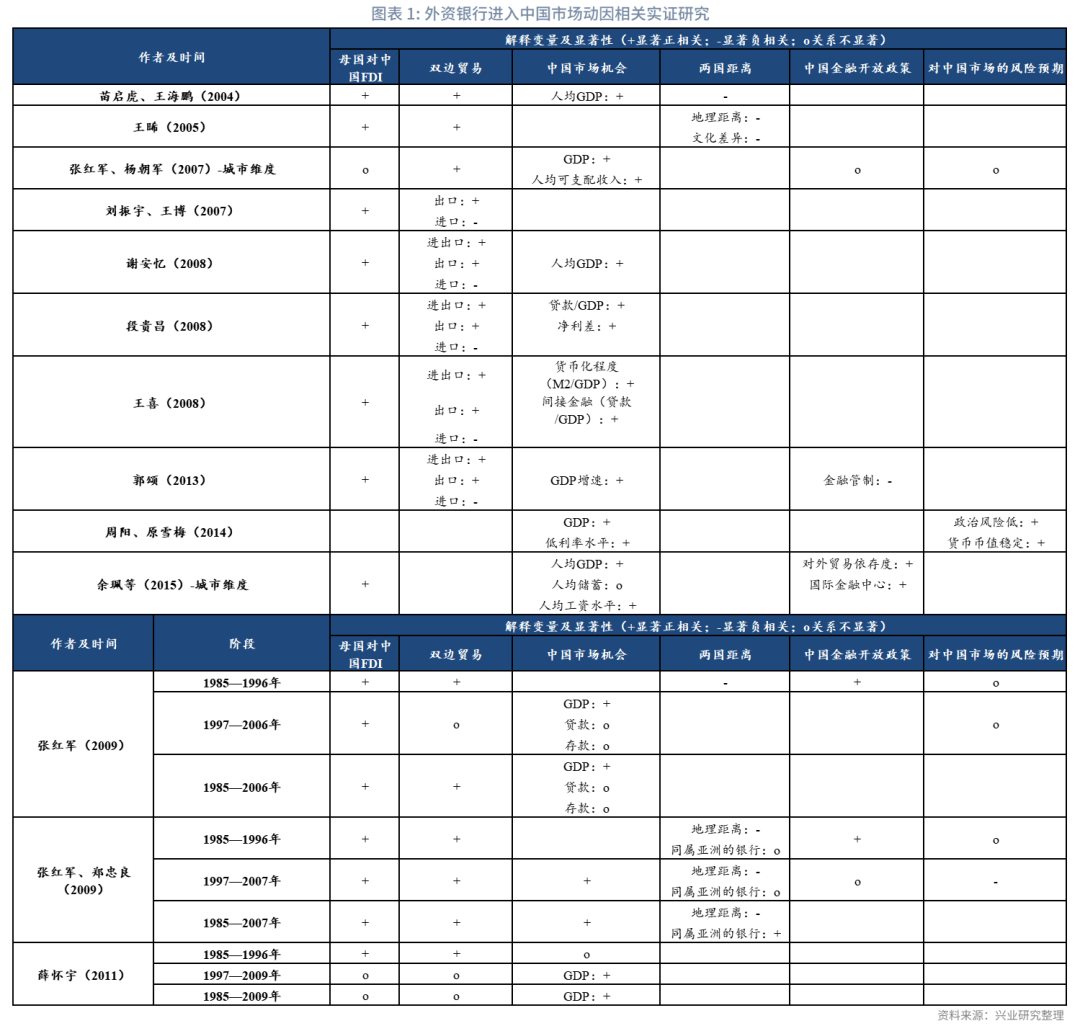

苗启虎和王海鹏(2004)最早对外资银行在我国境内投资设点的动因进行实证研究,结果发现,外资银行母国对我国境内的直接投资、两国双边贸易额、我国境内市场机会对外资银行在华投资有显著正向影响,但两国的地理距离与外资银行数量呈现显著负相关关系,即传统的“跟随客户”理论可以很好地解释外资银行在中国投资的原因。王晞(2005)、刘振宇和王博(2007)、谢安忆(2008)、段贵昌(2008)、王喜(2008)、郭颂(2013)等学者采用类似的方法相继开展实证研究,结果均能支持上述结论,即外资银行母国对我国境内的直接投资、对我国境内的出口额和进出口总额、我国境内市场机会(GDP、人均GDP、人均可支配收入、净利差等)与外资银行进入中国市场均呈现显著正相关关系,而两国的地理距离和文化差异对外资银行进入有负面影响。郭颂(2013)指出,我国金融管制会对外资银行进入带来负面影响。

张红军(2009)、张红军和郑忠良(2009)、薛怀宇(2011)采用多期面板数据进行实证研究,将外资银行在我国境内的发展历程以1996年为分水岭,分别对1996年之前及之后的外资银行来华投资动因进行研究。相关学者选取1996年为分界点,是因为在1996年之前,我国人民币业务尚未对外资银行开放,外资银行在华仅能经营外汇业务(张红军,2009)。根据上述实证研究,外资银行进入中国市场的不同阶段影响因素不甚一致,但“跟随客户”始终是主要动因。此外,在1996年之前,由于外资银行无法在我国境内经营人民币业务,因此我国的市场机会因素对跨国银行进入选择的影响较小。但随着我国境内经济的发展和金融市场对外逐步开放,特别是中国加入WTO时承诺将逐步加快开放和放松相关规定后,寻求新的商机也成了外资银行决定进入我国境内市场的重要动因。

考虑到我国幅员辽阔,不同区域之间亦存在一定差异,除了全国层面的研究,张红军和杨朝军(2007)从城市维度分析了外资银行进入我国境内不同区域市场的选择情况。结果发现,我国各大城市与外资银行母国的贸易额、各大城市的GDP和人均可支配收入都与外资银行在该城市的经营机构数量呈显著正相关关系,并得出“市场机会是影响外资银行进入的重要因素”这一结论。余珮等(2015)对1992-2012年81家外资银行在我国不同城市的分布情况进行分析,发现各个城市的经济对外开放程度(FDI、对外贸易依存度)、经济发达程度(人均GDP)、银行运营资源的丰裕程度(人均工资水平)和金融集聚效应(是否是国际金融中心)都与外资银行机构数量呈现正相关关系。与之相对应,人均储蓄水平对外资银行选择是否进入该城市并不具备吸引力,这可能源于外资银行零售业务在我国暂不具备优势的原因。余珮等(2015)的研究,从外资银行自身业务战略的角度,为商业银行区位选择提供了新思路,对于以对公业务为主的外资银行而言,东道国零售业务机会的多寡,对于这部分外资银行在开展区位选择时的重要性较低。

与外资银行“引进来”的研究成果相比,对我国商业银行“走出去”动因和区位选择相关的学术研究众多。

在2013年下半年“一带一路”倡议提出之前,境内学者通常将我国商业银行国际化经营的动因归结为追随客户(刘金和张金涛,2001;曹永峰,2004;徐杰,2005;张鹏和李晓岩,2008)、追求利润机会(张鹏和李晓岩,2008)、分散风险(刘金和张金涛,2001)、实现“全能化”与全球化布局(杨丽华和张又丹,2012)、应对同质化竞争(吴斌,2013)、培养国际化人才(刘金和张金涛,2001)、提升管理和经营水平(王胜邦等,2014)等一种或多种因素。

近十年来,随着人民币国际化、“一带一路”倡议的推进,越来越多的境内学者认为,我国商业银行出海既是为了助力国家战略的实现,也是为了捕捉其中蕴含的发展机遇,商业银行的国际化和人民币国际化、“一带一路”倡议的推进是相辅相成的关系(王家强和瞿亢,2014;李虹含,2016;曾刚和王雅君,2017;章德春,2017;张莹,2019;韩羽来,2020;张晓青,2022;宋士云和刘宏宇,2022)。

总结而言,近年来我国商业银行的出海动机主要包括自我提升、客户跟随、响应国家战略三类,下文将围绕这三大动因对我国出海区位选择相关文献进行整理。

基于“自我提升”的动因,东道国的经济状况、市场机会、政治风险、金融发展水平、两国距离等因素均是可能影响我国商业银行出海区位选择的重要因素。其中,东道国的经济状况好、市场机会多、政治风险低、文化距离小对我国商业银行区位选择有正面影响。不过,根据此前的研究,东道国的金融发展水平和两国物理距离对于银行基于“自我提升”目的出海的影响存在争议。

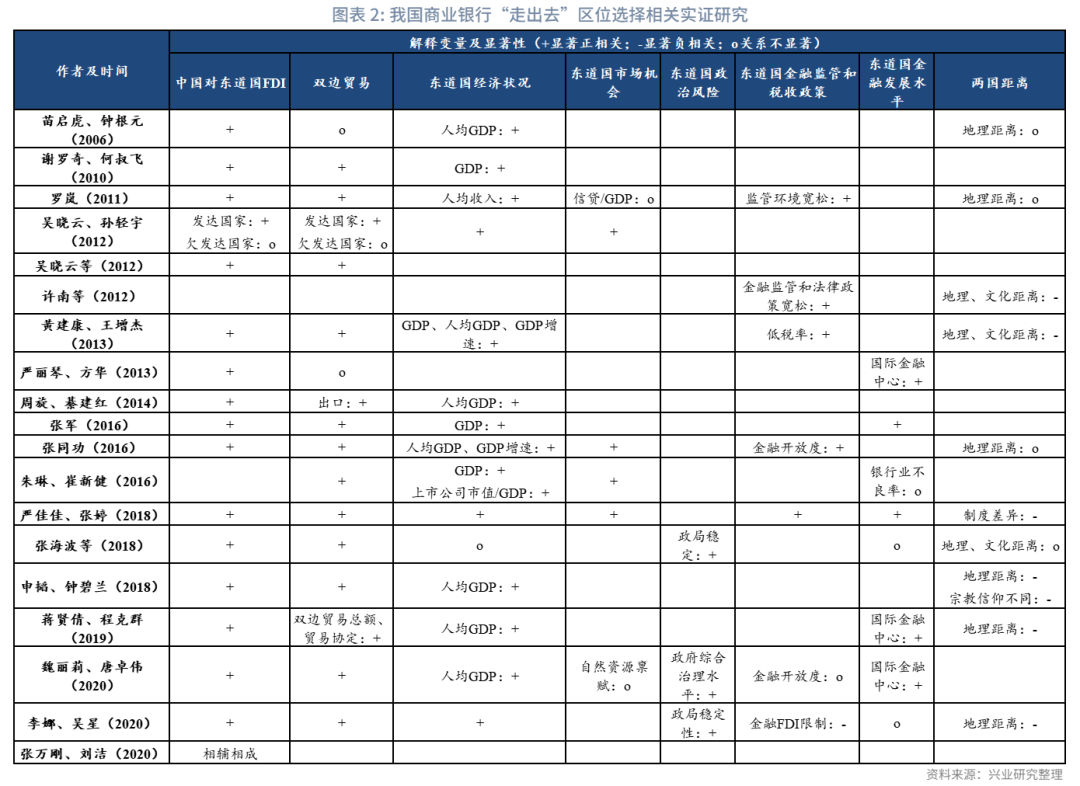

在东道国的经济状况方面,苗启虎和钟根元(2006)运用回归分析法对中国银行业对外直接投资动因进行分析,结果发现东道国人均GDP、我国对东道国的直接投资对我国境内银行业FDI都有显著正相关关系,但双边贸易与中国银行业FDI并无明显关系。故而,传统的“跟随客户”理论不能很好地解释我国商业银行出海的原因。两人将此解释为,一国的经济发达程度与该国银行业的发达程度存在着高度的相关性,人均GDP高的国家更有可能存在国际化的金融中心,外汇金融管制可能更松,我国的商业银行向这些国家拓展出海网点的主要动因在于学习先进经验、培养人才。谢罗奇和何叔飞(2010)、罗岚(2011)、张军(2016)、朱琳和崔新健(2016)、蒋贤倩和程克群(2019)等人的实证研究均证实了若东道国的经济状况(包括人均GDP、GDP、GDP增速、人均收入)较好,那么该国对我国商业银行跨境设点的吸引力更强。出现这一现象的原因,或在于此前我国银行境外网点相对有限,为了能通过境外设点更高效、快速地接入全球金融体系,因此在跨境展业初期更偏好在国际金融中心地区设置峰值机构。

在东道国的市场机会方面,现有实证研究主要使用东道国的经济状况数据来衡量境内银行在该东道国的市场机会。在此基础上,赵明铭和宋瑞敏(2009)提出,属于自由贸易区或拥有自由贸易区的东道国通常具有较大的市场容量,这也成为了吸引我国商业银行选择跨境设置分支机构的重要因素。此外,部分经济体的低存款利率(低资金成本)也在很大程度上促成了我国境内银行在该经济体设点,从而获得廉价的外币融资。戴志敏和曾斯璐(2011)认为,东道国的经济发达、市场容量大、资本流动性大,往往预示着跨国银行若在这些经济体内设置分支机构能获得更多利润,故而对中资银行跨境设点更具有吸引力。

在东道国的政治风险方面,张海波等(2018)选取了2006—2017年18家我国商业银行已进入的25个“一带一路”沿线国家作为样本进行实证研究,结果表明,东道国的政局稳定性是我国商业银行区位选择的主要影响因素之一。魏丽莉和唐卓伟(2020)发现,东道国的国家治理水平(政府综合治理水平、政府清廉度、政府信用状况)越高,我国商业银行越有可能在该国形成集聚。与境外的研究类似的,境内暂无关于双边政治关系对我国银行业在特定经济体是否设点的影响分析,更多研究主要围绕我国整体FDI或非金融部门FDI展开。潘镇和金中坤(2015)考察了双边政治关系和东道国制度风险对我国FDI的影响,研究发现,我国的FDI趋于流向政治关系好和制度风险高的东道国。与此同时,在制度风险高的东道国,良好的双边政治关系作为一种替代性的制度安排,可以减弱我国银行在东道国经营的不确定性。张建红和姜建刚(2012)、戴利研和李震(2018)等人的研究均支持上述观点。

在东道国的金融监管和税收政策方面,罗岚(2011)、许南等(2012)指出,我国商业银行倾向于选择金融监管和法律政策宽松的东道国。黄建康和王增杰(2013)发现,东道国低税率对我国商业银行进入具有正面影响。张同功(2016)、魏丽莉和唐卓伟(2020)、李娜和吴星(2020)则指出,东道国的金融开放度越高、金融业投资限制越少,越能吸引外资银行进入。

在东道国的金融业发展水平方面,对于这一因素是否是此前我国银行选择出海区域的关键要素仍存在争议。魏丽莉和唐卓伟(2020)指出,我国商业银行在境外布局的过程中往往优先选择拥有国际金融中心的国家,这是因为国际金融中心城市通常拥有更多的金融人才储备、更高的金融基础设施建设水平和更宽松的政策环境,入驻东道国的国际金融中心城市将有利于我国商业银行降低经营成本、更快地融入东道国和国际金融市场。不过,严丽琴等(2013)的研究则否定了我国商业银行海外分支机构数量与东道国具备国际金融中心存在显著相关关系。严佳佳和张婷(2018)同样指出,东道国是否拥有国际金融中心并非我国商业银行在境外设置分支机构的考虑因素。

在母国与东道国的距离方面,对于地理距离,许南等(2012)、黄建康和王增杰(2013)、申韬和钟碧兰(2018)、蒋贤倩和程克群(2019)、张莹(2019)的研究均指出,我国商业银行出海区位选择与两国的地理距离相关,我国商业银行出海通常采取“邻国优先”、“先近、后远”的策略。但也有部分研究认为,地缘优势在我国商业银行国际化经营区位选择中的作用已渐渐弱化,我国商业银行的跨国经营可以依靠技术力量克服距离因素带来的负面影响,从而会更多地考虑其他因素(张同功,2016)。还有部分学者指出,我国商业银行出海的主要目的是跟随客户,因此地理距离的影响相对较小(苗启虎和钟根元,2006;罗岚,2011;张海波等,2018)。对于文化距离,严佳佳和张婷(2018)发现,东道国同我国的制度差异性与我国国有银行在该东道国的机构数量呈显著负相关关系。申韬和钟碧兰(2018)发现,宗教信仰对国内银行在东盟国家分支机构设立具有重要影响,我国商业银行进入国家设立分支机构的动力相对更弱;此外,华人占比高的地区文化差异小,对我国商业银行区位选择有正面影响。出现这一现象的原因,或在于国家在宗教规定禁止收利息的环境下,创设了特有的银行制度,若我国银行进入相应市场展业,或需要“入乡随俗”。

基于“客户跟随”的动因,境内大量研究指出,我国与东道国的双边贸易,以及我国对东道国的直接投资对我国商业银行出海区位选择具有正面影响。

苗启虎和钟根元(2006)、谢罗奇和何叔飞(2010)、吴晓云等(2012)、周旋和綦建红(2014)、张军(2016)、张海波等(2018)、申韬和钟碧兰(2018)等学者分析了我国银行业FDI与两国双边贸易规模、我国FDI规模的关系,结果均显示,我国的商业银行倾向于在与我国双边贸易总额大、签有双边贸易协定,或我国对其直接投资规模大的经济体内设立分支机构。张万钢和刘洁(2020)研究了我国银行业国际化行为与非金融企业对外直接投资之间的因果关系,得出的结论是我国商业银行国际化发展与实体部门的国际化扩展相辅相成。

不过,也有部分学者认为,对于不同的东道国和不同的时间阶段,我国商业银行出海动因存在一定差异。例如,吴晓云和孙轻宇(2012)通过对我国商业银行在全球33个经济体设置分支机构情况的面板数据实证分析发现,我国商业银行进入发达经济体的贸易引导效应显著(即更多出于追随客户的目的),而进入新兴市场经济体和发展中经济体的贸易引导效应不显著(即更多出于追求市场机会的目的)。魏丽莉和唐卓伟(2020)基于我国商业银行境外机构分布数据,分别刻画了我国商业银行2008—2013年和2014—2017年在“一带一路”沿线国家的空间分布规律,研究发现,在这两个阶段内,我国对东道国的直接投资额、双边贸易总额始终是影响我国商业银行在“一带一路”沿线国家空间布局的核心因素,但随着时间推移,东道国市场潜力对我国商业银行的吸引力不断增强。凌婕(2010)通过整理国内外相关文献总结出类似观点,即不同时期内商业银行的出海动因不同,通常情况下,商业银行在出海前期以追随客户为主,后期以追求市场机会为主。此外,从全球的角度来看,在同一时期内,不同母国的银行动因不同,来自发展中经济体的商业银行出海动因更多以追随客户为主,而来自发达经济体的商业银行出海动因则以追求利润为主。

从响应国家战略为目的进行出海的驱动因素来看,驱动我国商业银行在境外设置分支机构的因素包括人民币国际化和“一带一路”倡议。

第一,在人民币国际化方面。大量研究指出我国银行业在人民币国际化进程中发挥着重要作用,但关于人民币国际化如何影响商业银行出海区位选择的研究相对有限,且大多从建议的角度出发。

工商银行“人民币国际化”课题组(2011)用案例分析、比较研究和历史研究等多种方式,对人民币国际化发展及中资商业银行的战略机遇进行研究,并对人民币国际化背景下中资商业银行的区域布局提出建议:一是通过伴随企业“走出去”,快速提升金融服务业的国际化程度;二是继续搭建全球人民币清算网络,其中应重点对双边贸易增幅较大、我国对外投资FDI覆盖较密集的地区为重点进行突破。

王家强和瞿亢(2014)指出,对我国银行业而言,人民币国际化是较为独特的跨境经营动因。从主要货币国际化的历史经验来看,我国银行业在人民币国际化进程中发挥主渠道作用。因此,中资银行应按照人民币国际化的时间表和发展路径,调整海外机构布局和资产摆布。

章德春(2017)认为,中资商业银行应前瞻布局离岸人民币市场。例如,我国香港地区是离岸人民币法人大本营,文化、习俗等与境内相像,是境内中小银行国际化的最佳跳板。

张晓青(2022)指出,根据“双循环”发展格局对我国商业银行国际化发展的新要求,我国商业银行应聚焦“一带一路”和重点区域国家推动人民币使用,成为人民币国际化的主力军;积极发掘“走出去”客户需求,围绕大宗商品、对外承包工程项目、境外工业园区等重点领域开展跨境人民币业务。

李娜、吴星(2020)创新引入人民币国际化指数作为变量,通过实证分析研究了东道国的人民币国际化程对中资商业银行境外布局选择的影响。该研究选取了我国四家国有商业银行(中行、农行、工行、建行)在26个国家机构布局的11年面板数据(2008—2018年)作为研究样本。结果指出,东道国的人民币国际化指数与四家国有商业银行的分支机构数量呈显著正相关关系,即四家银行布局区位选择受人民币国际化影响明显,区位布局选择与国家战略契合。

第二,在“一带一路”倡议方面。大量研究指出“一带一路”倡议为我国银行国际化带来巨大的发展空间,沿线国家已成为我国商业银行的投资热点。各类研究从定性分析和实证研究的角度,对我国商业银行在“一带一路”沿线的机构分布提出建议。

李虹含(2016)、曾刚和王雅君(2017)、鄂志寰(2017)、张莹(2019)2019、韩羽来(2020)、李娜和吴星(2020)、张晓青(2022)等学者对我国商业银行的境外机构分布情况进行研究。结果发现,2013年以来,“一带一路”倡议对我国商业银行在“一带一路”沿线开设境外分支机构产生积极作用,银行机构的布局及金融基础设施的建设紧跟“一带一路”建设的步伐。

张军(2016)分析了“一带一路”沿线的金融环境,并指出,“一带一路”沿线国家与我国的双边贸易规模迅速增长、政策环境逐渐改善、与产业结构升级/基础设施建设/技术创新相关的资金需求增加、对我国资本进入的接受度提高,这些条件可为我国商业银行国际化战略转型迎来新的发展机遇,因此建议我国商业银行以“一带一路”沿线国家境外经贸合作区为支点,构建境外网络布局。

曾刚和王雅君(2017)对“一带一路”背景下我国银行业国际化的发展趋势进行展望并提出,未来我国商业银行的海外机构布局重心会逐渐向新兴及发展中经济体转移,银行应选择适合国情的市场进入方式,例如进入与中国互补性好、文化认同感强的新兴市场,还可以采用客户跟随策略等。此外,各个银行的国际化战略应符合各行自身情况和禀赋,对于尚未在境外布局或布局较少的银行,可采用客户跟随战略;对于已在境外布局一些机构但希望国际业务做大做强的银行,可选择联点成网、稳步推进策略;对于以国际领先为目标且已具备一定条件的银行,可优先布局主要国际金融中心,整合资源、以点带面。

章德春(2017)和罗雪龄(2019)同样建议,在“一带一路”持续推进的背景下,我国商业银行在进军海外市场初期,应率先进入与我国地域及文化差异较小的经济体,再以亚洲为起点辐射到西方国家,还应辅助中资企业在“一带一路”沿线发展中国家的贸易和投资往来(即跟随客户进行机构布局)。

韩羽来(2020)则根据2020年左右我国与“一带一路”沿线年全球形势的变化提出,东南亚和中亚、中东欧地区是未来我国商业银行需要关注的重点。具体而言,我国商业银行可以新加坡为中心发挥对东南亚地区的辐射作用;以巴基斯坦、哈萨克斯坦为突破口,辐射中亚、南亚、中东欧地区。

大量学者通过实证研究证实了传统出海区位选择影响因素在“一带一路”沿线国家内的适用性,并结合实证研究结果,为我国商业银行出海区位选择提出建议。

严佳佳和张婷(2018)对2008—2016年中行、农行、工行、建行四家国有大行在24个“一带一路”沿线国家的机构分布进行研究,实证结果表明,四家国有大行在特定经济体的海外机构数量与我国与该经济体的双边贸易额、对外直接投资额,以及该经济体的市场潜力、集聚经济效应及自然资源禀赋显著正相关,与两国的制度差异性显著负相关。因此建议,我国商业银行应将“一带一路”贸易伙伴国作为出海的重点选择地区,在国际化初期先采取“制度相似优先”和“邻国优先”策略进行区位布局,重点考虑东道国市场潜力强(如新加坡、马来西亚、泰国等经济较发达国家),选择金融集聚度和金融开放度高且资源富饶的国家(如油气资源丰富的中东、中亚、俄罗斯等国家)。

张海波等(2018)采用类似的方法对我国商业银行在“一带一路”沿线国家布局进行实证研究,结果发现,我国对东道国的对外直接投资额、双边贸易额以及东道国的政局稳定性是中资商业银行在“一带一路”国家布局分支机构的主要关注因素,因此建议我国商业银行在“一带一路”沿线选择境外设点区域时,应注重客户跟随、区位优势(前期选择地理位置相近、文化制度相似度高的周边经济体,后期选择经济发展和银行业发展前景好的区域)、风险防范(选取政治稳定、金融开放度高、营商环境优良的区域)。该研究进一步采用层次分析法对我国银行在“一带一路”国家布局进行排序评价,指出新加坡是第一选择。

李娜和吴星(2020)通过实证研究得出与上述研究类似的相关性结论,同样建议我国商业银行采用“邻国优先、逐步扩张”的境外布局原则。

魏丽莉和唐卓伟(2020)则运用地理探测器探究了影响中资商业银行在“一带一路”沿线国家布局的因素,结果表明,影响中资商业银行空间分布格局的核心因素为我国对东道国直接投资额、双边贸易额,其他比较重要的因素包括东道国的市场潜力、国际金融中心优势、政府综合治理水平、政府清廉度以及政府信用状况等。该研究建议,中资商业银行境外布局应以“一带一路”产业园、境外经贸合作区为支点,加快在重要的贸易伙伴国及相关地区完善机构网络布局,多多关注新兴市场的机会;股份制商业银行应优先考虑在拥有国际金融中心城市的国家布局,以金融中心城市为切入点逐步拓展境外业务;此外,需探究中美贸易摩擦对中资商业银行“走出去”及布局的影响。

宋士云和刘宏宇(2022)对我国大量学者的研究进行总结,并建议我国商业银行“走出去”可借力“一带一路”建设,把我国的重要贸易伙伴国作为重点出海选择对象,并将东道国与我国的地理距离、文化制度相似性,和东道国自身的自然资源禀赋、金融开放度、市场潜力等因素考虑在内,做好布局选择的分阶段安排。

回望过往研究,境内外学者对商业银行出海区位选择的研究呈现出诸多共性。大量研究表明,商业银行母国与东道国的双边贸易、母国对东道国的直接投资、东道国的经济状况、市场机会、政治风险、金融监管和税收政策、金融业发展水平、两国的物理和文化距离、头部银行的先行出海区位选择等因素都会对区位选择产生重要影响。此外,我国商业银行的出海区位选择还受人民币国际化、“一带一路”倡议等影响。除此之外,商业银行出海区位选择与机构的出海动因、自身资源禀赋和发展阶段密切相关。

然而,当前国际形势的变化对商业银行的出海决策提出了新的挑战。近年来,全球地缘政治不确定性增强,主要经济体经济增长分化,银行经营环境较以往愈发复杂且持续多变。2025年4月2日起,美国提出了“对等关税”政策,拟对全球多个主要经济体加征高额关税,试图扭转其贸易逆差、促进制造业回流。这一政策将对现有的全球贸易体系、货物产品的价值链和产业链造成了巨大冲击,从而也会对全球各经济体经济增速、企业出海格局产生影响,这也将连带影响到我国商业银行出海的区位选择。

从总体上来看,尽管“对等关税”在短期内会对境内直接对美出口的企业造成打击,但从长期来看,由于不同经济体“对等关税”的差异,企业仍存在通过出海设厂、转口贸易等方式规避高关税的方式。这意味着中资企业出海需求将长期存在,中资银行拓展出海设点、拓展国际结算等国际业务仍有较好的前景。而且,中资银行伴随企业出海不仅是为了获取业务机会,还肩负着助力中资企业出海的重要使命。

从当前局势下中资银行出海的区位选择看,对于中资银行而言,影响出海区位选择的因素应当存在明确的优先级。具体而言,当前影响中资银行出海区位选择的因素根据优先级和重要性可分为决定性因素、战略性因素和参考性因素三大类。

第一,是决定性因素,指的是对银行是否选择该区域设点展业具有“一票否决权”的因素。结合当前的国际形势,建议将“东道国的政治风险”作为唯一的决定性因素。当前,地缘政治风险快速上升,母国与东道国的双边政治关系将通过对两国的经贸往来影响银行经营,也可能通过金融监管和税收政策等直接对银行境外网点造成冲击(如资产没收、机构关闭等)。基于“对等关税”事件,建议在选择“母国与东道国的双边政治关系”要素的基础上,额外将“东道国对华与对美贸易依存度的差异”、“东道国对‘对等关税’的回应态度”两项指标纳入政治风险的衡量因素。若某经济体对美贸易依赖度远超对华贸易,则更可能在中美博弈中“站队”美国,而东道国对“对等关税”的态度则直接反映了其政治立场。

第二,是战略性因素,指的是将影响银行出海设点、展业的关键因素,应在银行出海区位选择中赋予较高权重。当前,相较前往新兴经济体追寻市场机会,“跟随客户”出海对中资银行,尤其是缺乏出海经验的银行而言是更为稳妥的选择。基于此,建议将“母国与东道国的双边贸易”和“母国对东道国的直接投资”作为战略性因素。需要注意的是,“对等关税”对中资企业的影响可能需要较长时间才能体现在中资企业的全球数量分布、进出口贸易额、对外直接投资等指标上,因此建议中资银行及时跟踪现有企业客户的动态,适时调整出海时机和区位策略。

第三,是参考性因素,指的是其他影响银行出海区位选择的因素,银行可结合自身战略禀赋和关注点灵活赋予权重。参考性因素包括文献中提及的东道国的经济状况、市场机会、金融监管和税收政策、金融业发展水平、与我国的地理和文化距离、是否属于“一带一路”倡议沿线经济体等。建议中资银行结合自身资源禀赋和关注点对各项因素进行权衡,并参考其他中资银行在目标经济体的展业经验与教训。

值得注意的是,当下“百年未有之大变局”加速演进,银行经营所处的外部环境瞬息万变,僵化的出海战略可能无法适应快速变化的国际环境,甚至为银行出海埋下风险。因此,中资银行应建立动态调整机制,适时优化出海区位选择的考量因素、权重及衡量指标,并结合定性判断对结果进行调整,以确保区位选择的科学性与合理性。

1.曹永峰,我国银行跨国经营的目标市场选择,西北民族大学学报(哲学社会科学版),2004年第05期,35-39。

2. 戴利研和李震,双边政治关系、制度质量与中国对外直接投资,经济理论与经济管理,2018年第11期,94-109。

3.段贵昌,外资银行进入中国的动因——基于“客户追随战略”的分析,金融发展研究,2008年第01期,60-62。

4.鄂志寰,中国银行业国际化的百年跨越,中国金融,2017年第20期,60-62。

5. 郭颂,外资银行进入中国:决定因素、发展战略及对本土银行的影响,博士学位论文,武汉大学,2013年。

6.何德旭和王朝阳,外资银行进入的动机、形式及其影响述评,当代财经,2007年第01期,125-129。

7.黄建康和王增杰,我国商业银行跨国经营区位选择研究,商业研究,2013年第05期,47-51。

8.黄宪和熊福平,外资银行在中国发展的经营动机和经营策略分析,金融研究,2005年第02期,82-93。

9. 蒋贤倩和程克群,我国商业银行跨境经营的区位选择研究,齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2019年第04期,66-70。

10.李桂芳和于泓珺,商业银行国际化与助力企业“走出去”研究——以中国银行支持双汇国际收购史密斯菲尔德案为例,经济体制改革,2016年第04期,157-160。

11.李虹含,“一带一路”与银行走出去,中国金融,2016年第22期,46-47。

12.李娜和吴星,中资商业银行沿“一带一路”区位布局影响因素研究——以四大国有商业银行为例,金融发展评论,2020年第05期,1-14。

13.刘金和张金涛,论我国商业银行的海外经营,金融教学与研究,2001年第02期,49-52。

14.刘振宇和王博,Fdi、客户追随与外资银行进入:来自中国的实证研究,经济学动态,2007年第02期,5。

15.罗岚,中国商业银行跨国经营的动因研究,江南大学学报(人文社会科学版),2011年第01期,80-86。

16.苗启虎和钟根元,中国银行业对外投资动因的实证研究,国际商务,对外经济贸易大学学报,2006年第03期,28-31。

17.苗启虎和王海鹏,外资银行在华投资决定因素的实证研究,上海金融,2004年第08期,9-11。

18.潘镇和金中坤,双边政治关系、东道国制度风险与中国对外直接投资,财贸经济,2015年第06期,85-97。

19.任明,我国银行业跨国并购现状分析和策略建议,金融与经济,2008年第09期,25-28。

20.申韬和钟碧兰,国内银行在东盟国家经营区位选择研究,广西社会科学,2018年第04期,54-59。

21.田骜,我国商业银行跨国经营区位选择因素分析,中国乡镇企业会计,2017年第02期,39-41。

22.王家强和瞿亢,中国银行业国际化现状、前景与对策建议——兼评2014年全球1000家大银行排行榜,国际金融,2014年第08期,11-20。

23.王晞,跨国银行进入中国决定因素的实证分析,金融研究,2005年第08期,63-71。

24.王喜,母国客户、东道国区位优势与外资银行进入——来自中国的证据,当代财经,2008年第07期,89-93。

25.魏丽莉和唐卓伟,中资商业银行在“一带一路”沿线国家的分布及其影响因素,经济地理,2020年第40卷第11期,10-17。

26.吴晓云和孙轻宇,国际化引导效应理论在中国的验证及应用前景——基于海外市场中资银行的面板数据,管理评论,2012年第24卷第12期,3-13。

27.吴晓云、陈怀超和李辉,中资银行跟随客户的国际化动机与区位特征——基于2005~2009年面板数据的实证分析,世界经济研究,2012年第02期,10-15+38+87。

28. 谢安忆,外资银行进入中国动因的实证研究,理论界,2008年第07期,235-236。

29.谢罗奇和何叔飞,我国商业银行国际化决定因素的实证分析,沈阳工程学院学报(社会科学版),2010年第06卷第01期,55-57。

30.许南和廖志强,外资银行在华跨国经营区位选择影响因素研究——基于省级区域的实证研究,湖南财政经济学院学报,2017年第33卷第02期,31-40。

31.许南、黄颖和涂梦云,商业银行海外投资布局的影响因素,金融论坛,2012年第17卷第03期,54-59。

32. 薛怀宇,在华外资银行进入的动因分析,金融理论与实践,2011年第01期,57-60。

33.严佳佳和张婷,“一带一路”倡议下商业银行国际化区位选择研究,西南金融,2018年第05期,54-58。

34.严丽琴和方华,中资银行跨国境经营动因的实证研究——以中国银行为例,浙江金融,2013年第06期,21-23+13。

35.余珮、张搏、洪正华等,在华外资银行分层区位战略及影响因素研究——基于嵌套Logit模型的实证检验,金融研究,2015年第04期。

36.张海波、李伏安和钟伟,商业银行在“一带一路”沿线国家机构布局策略——基于18家中资商业银行面板数据的分析,亚太经济,2018年第06期,22-29+146。

37.张红军和郑忠良,外资银行进入中国市场影响因素研究——基于多期面板数据分析,财贸经济,2009年第04期,45-51+136。

38.张红军和杨朝军,外资银行进入中国市场的区位选择及动因研究,金融研究,2007年第09期,160-172。

39.张红军,跨国银行海外经营动因研究——基于中国市场的实证分析,金融论坛,2009年第14卷第04期,50-55。

40.张建红和姜建刚,双边政治关系对中国对外直接投资的影响研究,世界经济与政治,2012年第12期,133-155+160。

41.张军,“一带一路”下中资商业银行国际化区位选择,经济问题探索,2016年第12期,107-112。

42.张鹏和李晓岩,我国商业银行国际化发展趋势和战略选择,现代经济探讨,2008年第12期,36-38+52。

43.张同功,新常态下我国银行业国际化区位选择影响因素研究,金融发展研究,2016年第05期,73-80。

44. 张万刚和刘洁,中国银行业国际化和FDI的因果关系分析,中国商论,2020年第05期,86-90。

45.张晓青,新发展格局下我国商业银行国际化发展策略,河北金融,2022年第01期,35-38。

46.章德春,金融出海,中小银行得时无怠,当代金融家,2017年第05期,106-108。

47.赵明铭和宋瑞敏,我国商业银行国际化发展的区位选择,对外经贸实务,2009年第06期,76-78。

48.中国工商银行“人民币国际化”课题组、许善达、王迪、赵幼力、张莎莎和徐丛,人民币国际化发展与中资商业银行战略机遇,金融论坛,2011年第16卷第09期,11-20。

49.周旋和綦建红,追随客户假说在我国银行业对外直接投资中的适用性检验——基于我国23家大型商业银行面板数据(2000-2011)的分析,上海金融,2014年第04期,40-46+117。

50.周阳和原雪梅,跨国银行进入、追随客户与中小企业信贷困境——基于中国在内的43个新兴市场国家的实证研究,经济学家,2014年第11期,47-57。

51.朱琳和崔新健,商业银行跨国经营区位选择实证研究——基于中资银行跨国经营面板数据固定效应模型的检验,现代管理科学,2017年第01期,18-20。

52.曾刚和王雅君,中国银行业国际化现状与前景展望,中国银行业,2017年第07期,52-55。